Экранопланов должно было быть больше, но…

“Лунь” после “консервации”

Судьба уникальных аппаратов Алексеева и его конструкторского бюро оказалась незавидной.

Экранопланы, несмотря на своё явное превосходство над аппаратами классических аэродинамических схем, завершили свою историю ещё раньше.

В 1980 году ошибка пилотирования «Каспийского монстра» привела к катастрофе — к счастью, без жертв. Но Алексееву, попавшему в немилость руководства, спасти КМ не позволили: аппарат затонул спустя почти неделю в Каспийском море, где и находится по сей день.

“Орлёнок” в музее ВМФ

Вместо малой серии из 24 «Орлят» военные ограничились опытными образцами: после смерти в 1984 году Министра обороны СССР Д. Ф. Устинова, курировавшего наукоёмкое вооружение, работы по выпуску и развитию были свёрнуты.

Четыре изготовленных экземпляра «Орлёнка» в разобранном состоянии базировались на базе ВМФ в городе Каспийск, откуда в 2007 один переехал в Музей ВМФ в Москве, а 3 оставшихся — на металлолом.

По результатам испытаний планировалось собрать ещё 7 экранопланов типа «Лунь».

Современное состояние “Луня”. Последняя стоянка

Финансовые проблемы, целесообразность и новое государство не дали их реализовать, хотя на момент прекращения работы над созданием экранопланов проекта 903 создавался ещё один корабль.

Изготовленный задел отправили на металлолом. Сам ракетоносец длительное время стоял в сухом доке на территории завода «Дагдизель» в Каспийске.

В 2020 году его обнаружили брошенным на побережье Каспийского моря. Лучшее завершение легендарной технической истории.

Евразийский Арктический мост

У ВМФ РФ есть выбор: копировать старые западные технологии или опередить их навсегда. Авианосцы «Шторм» и ядерные эсминцы с водоизмещением тяжелых крейсеров не выведут нас на передовые позиции. Следуя этим путем, мы не создадим настоящего океанского флота, разве что получим соединения разношерстных кораблей, разбросанных по акватории и болтающихся кто где со скоростью сопровождающих их танкеров-заправщиков. Именно сейчас, пока не приступили к строительству тяжелых кораблей, возможно и необходимо осуществить мечту адмирала Сергея Георгиевича Горшкова о нескольких сотнях боевых экранопланов для российского ВМФ. Тем более есть и технические возможности, и экономические предпосылки к созданию вкупе с китайскими, а может быть, и с индийскими, иранскими партнерами нового вида субъевразийского водного транспорта.

Предлагаем устроить открытый или закрытый конкурс на разработку новой кораблестроительной программы, которая отвечала бы реалиям XXI века. Время мы потеряли, но у нас есть еще примерно 10 лет, чтобы определиться, что строить – авианосцы, причем скорее всего прибрежной обороны, таких АУГ, как у США, укомплектованных кораблями с ЯЭУ, мы не осилим. Можно уже сейчас начинать проектирование и через два-три года приступить к строительству промежуточного варианта тяжелого экраноплана водоизмещением до пяти тысяч тонн, использовав в качестве ЯЭУ разработанный «Гидропрессом» проект гомогенного реактора с жидкометаллическим теплоносителем мощностью до 100 МВт и модифицированные двигатели НК-93. А после испытания аппарата определиться с направлениями развития судостроительной программы.

У нас еще есть возможность стать научно-техническим евразийским транспортным мостом между бурно развивающейся Юго-Восточной Азией и остальным миром посредством новой транспортной системы и при этом создать новый тип вооружений, который будет оказывать непосредственное давление на главного вероятного противника.

Разработка и эксплуатация подобной системы при общих затратах евразийских стран не станут непосильным бременем для бюджета РФ. Гражданский вариант экранопланов первоначально можно использовать на Севморпути, в увеличении грузопотока через который заинтересованы прежде всего КНР и Европа. Расчеты показывают, что для перевозки 50 миллионов тонн, а потребность в таких объемах может возникнуть уже к 2020 году, на линии Мурманск – Шанхай необходимо 90–100 судов дедвейтом 65 тысяч тонн, при этом переход по Севморпути со средней скоростью 13,4 узла занимает около 23 суток. Для доставки аналогичного груза тяжелыми экранопланами дедвейтом 10 тысяч тонн со скоростью 324 узла (600 километров в час) потребуется не более 18–20 судов, а время перехода не превысит 24 часов. Потенциальный спрос на перевозки по этому пути превышает 650 миллионов тонн – столько грузов проходит сейчас по Суэцкому каналу.

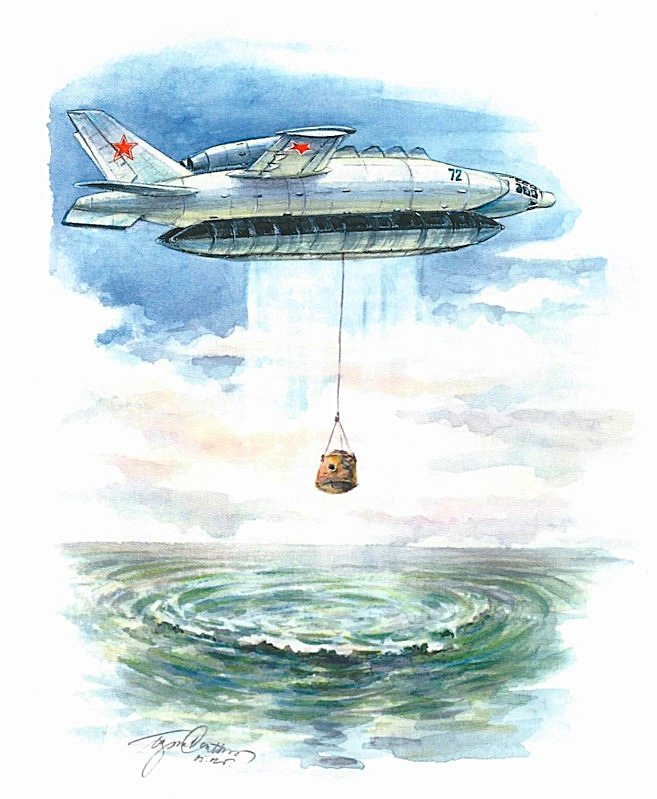

Основное конструкторское решение проекта – использование специализированных однотипных грузовых помещений внутри центроплана, оборудованных несколькими погрузоразгрузочными системами. В военном варианте в них могут размещаться самолеты и любая другая техника, в гражданском – стандартные контейнеры и иные грузы. При угрозе ядерного противостояния как боевые, так и транспортные экранопланы, вооруженные крылатыми ракетами, можно менее чем за сутки перебросить к берегам главного вероятного противника. Расчеты показывают: в мирное время вблизи побережья США необходимо держать от четырех до шести групп сверхтяжелых экранопланов. В составе каждой – по три-четыре судна с функциональностью от противолодочной до противоракетной и общим числом боевых самолетов до 80.

открытие экранного эффекта и строительство первого экраноплана

«морской дракон»

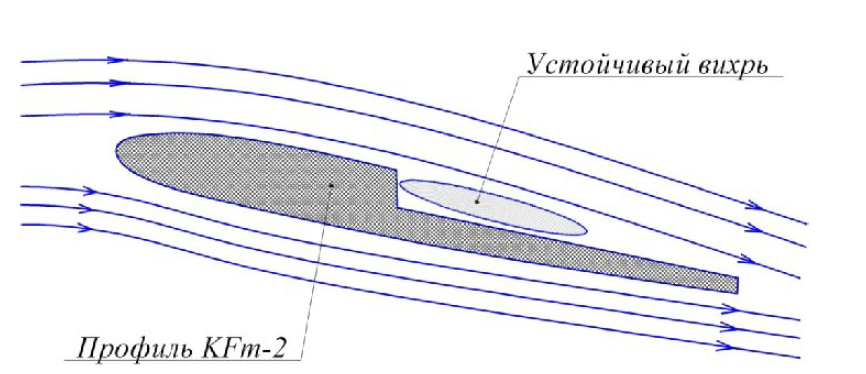

Но конструктор смотрел еще дальше. Работая над «Метеором» Р. Е. Алексеев понял, что суда на подводных крыльях имеют скоростной предел 150 км/час. Далее вода буквально закипает на несущих стальных поверхностях и разрушает их. Но большие скорости были крайне необходимы. Для сокращения времени перевозок требовалось принципиально новое решение. И выход был найден. Экранный эффект водной поверхности открыл невиданные перспективы в судостроении. В конце 1950 годов Р. Е. Алексеев полностью обосновал идею создания экраноплана — транспортных средств летающих вблизи поверхности воды и земли. Конструктор заметил, что аэродинамическая подъемная сила устойчиво поддерживает аппарат на малых высотах, когда они меньше или равны ширине сечения его крыла. Эффективность такого летательного аппарат намного выше самолета за счет создаваемой таким образом подъемной силы над поверхностью воды. 21 июля 1961 года в городе Горький на испытательной станции ЦКБ состоялся полет первого в мире экраноплана «СМ-1». Он имел взлетную массу около 3 тонн и показал прекрасную устойчивость и скорость 200 км/час. При этом модель успешно передвигалась не только над поверхностью воды, но и над сушей. Разработкой горьковчан сразу заинтересовались военные. Перспективные аппараты в условиях гонки вооружения «холодной войны» могли очень быстро перемещать по морю войска в любую �горячую точку�.

первые в мире образец экраноплана «СМ-1»

В мае 1962 года Р. Е. Алексеев показал опытную машину Н. С. Хрущеву. Экраноплан, парящий как птица произвел сильное впечатление. Тут же была принята закрытая правительственная программа по развитию нового направления в судостроении. Основным заказчиком в ЦКБ выступил ВМФ СССР.

экраноплан «КМ»

К своему 50-летию Р. Е. Алексеев построил самый большой экраноплан «КМ» (корабль-макет). «КМ» стал первой лабораторией для испытаний всех последующих модификаций экранопланов. Его размеры поражали. Масса 544 тонны, длина корпуса и крыла перекрывали футбольное поле, а высота со стабилизатором с пятиэтажный дом. Он имел 10 турбореактивных двигателей. Для скрытого перевода «КМ» на Каспийское море была разработана легенда, что это якобы терпящий бедствие самолет. Аппарат буксировали только в ночное время. Однако утаить махину от вездесущих спутников шпионов не удалось. Экраноплан развивавший над морем колоссальную скорость более 450 км/час получил название «Каспийский монстр», но его конструктивные достоинства остались для Пентагона тайной. Грузоподъемность, скорость и независимость в аэродромной инфраструктуре делало экранопланы не заменимыми в гражданской и военной сфере.

экраноплан «КМ»

Но разработки Р.Е. Алексеева опередили время. Они попали встык интересов сразу трех министерств — транспорта, судостроения и авиационной промышленности, а также ВМФ. Экраноплан мог произвести настоящий переворот, и никто из чиновников не хотел развивать эту перспективную тематику в пределах своих ведомств. В ЦКБ возникли трудности.

Судьба «Орлёнка» и «Луня»

— К моменту, когда затонул «КМ», уже существовал «Орлёнок» — экраноплан, который не просто пошёл в серию, но и был принят на вооружение. Расскажите об этом проекте.

- Экраноплан «Орлёнок»

— «Орлёнок» принципиально отличался по компоновке двигателей. Пилонов, как у «КМ», уже не было, и в целом тут уже были учтены многие вещи. К тому же он был значительно меньше, максимальная взлётная масса всего 140 тонн (у «КМ» было 544 тонны), так что он был попроще. На вооружение его приняли в 1979 году.

— Бытует мнение, что полноценной реализации проекта помешала смерть в 1984 году маршала Устинова, который поддерживал направление боевых экранопланов.

— Да, и это, и перестройка вскоре началась… Военные расходы сократились, поэтому успели выпустить всего несколько экземпляров.

— А какова их судьба?

— Они перестали летать, если не ошибаюсь, в 1993 году. После развала СССР стояли бесхозные, как я понимаю, финансирования на их эксплуатацию у Каспийской флотилии не было. Сейчас остался лишь один экземпляр, он стоит на пьедестале в музее ВМФ в Тушине.

— Последний реализованный проект экранопланов — «Лунь». Он был логическим продолжением «Орлёнка» или это совсем другой проект?

- Экраноплан «Лунь»

- vk.com

— Нам ВМФ заказывал экранопланы разных модификаций. «Орлёнок» — транспортно-десантная модификация, а «Лунь» — ракетная. То есть по назначению они принципиально разные. «Лунь» водоизмещением был значительно больше, а в зависимости от этого меняется и аэродинамическая компоновка. Тем более там наверху стояли ракеты «Москит». Это же огромное дополнительное сопротивление, и там были уже свои нюансы при проектировании.

Я когда пришла в ЦКБ (Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева. — RT), то попала на первый этап проектирования «Орлёнка». Моя первая чертёжная работа — его поворотный нос. Это очень интересная, во многом уникальная конструкция. А у «Луня» единая конструкция, тоже пилоны, примерно как у «КМ». А крыло уже принципиально другое — и не как у «КМ», и не как у «Орлёнка».

— С «Лунём», кажется, вышло обиднее всего: только-только построили, испытали — и всё, страна распалась, он стал не нужен.

— Опытный образец великолепно прошёл испытания. Когда он стрелял ракетами, даже отдачи не чувствовалось на ходу. Добиться такого устойчивого движения очень сложно.

- Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь». Пуск ПКР «Москит» во время испытаний

— Его даже и на вооружение, кажется, успели принять в 1990 году?

— Нет, там до конца не всё понятно. Его как бы приняли, однако нужно было доработать, но как раз развалилась страна, время ушло. Финансирование прекратилось.

— В прошлом году тот самый экземпляр переправили из Каспийска в Дербент. Сообщалось, что он должен стать экспонатом местного филиала парка «Патриот», хотя пока остаётся лежать на пляже. Получается, все эти годы он стоял забытый?

— Да, он все эти годы стоял на территории завода «Дагдизель». Всё, что можно было снять, с него сняли. Когда там рядом была военная часть, лётчики его худо-бедно как-то поддерживали, подкрашивали, а потом уже он стоял просто бесхозный. Его и немцы собирались купить, кто только не собирался, и в Кронштадте хотели как памятник поставить. Хотя тащить из Каспийска туда — это сумасшедшие деньги, и непонятно, что дотащили бы.

То есть на вооружение его не приняли, но все эти годы он был как бы на балансе ВМФ, и это мешало его как-то пристроить. Я очень благодарна властям Дагестана за то, что они перетащили его в Дербент и там его поставят. Это большое дело.

— Был и второй «Лунь», который на момент приостановки программы почти целиком был готов. Его вроде бы даже переименовали в «Спасатель» и собирались достроить. Какова его судьба?

— Он был готов на 90%, сейчас стоит прямо у нас, у ЦКБ, бедненький.

Его же хотели превратить в спасательный экраноплан для ВМФ, тот же «Лунь», только без ракет. Внутри госпиталь, всё как положено.

- Экраноплан «Лунь», лежащий на побережье Каспийского моря близ Дербента

- РИА Новости

— Так почему же он стоит у ЦКБ?

— Опять деньги кончились. Мы всё думали, что если не получается сделать спасательным, то хотя бы испытательную лабораторию, как «КМ» в своё время. Опять кому-то это не надо. И так всё время.

В утиль или в музей?

«Лунь» стал уникальным экспериментом советских ученых. У этого проекта были как противники, так и сторонники. Ключевое преимущество аппарата — скорость. И с этим никто не мог поспорить. В 2011 году появились данные о том, что экранопланы в ближайшее время будут утилизированы. Это вызвало негативную реакцию общественности. В Министерство обороны активистами было отправлено письмо с просьбой передать технику в музей. Интересно, что 1990 году советскими разработками заинтересовались американские военные. Они оценили перспективы использования экранопланов по достоинству. Конгресс США даже создал специальную комиссию, которая должна была заниматься этим проектом, но ее участники решили пойти по пути наименьшего сопротивления и выдвинули гениальное в своей простоте предложение — обратиться к русским.

Еще пару лет назад подобное могло показаться шуткой, но американцы действительно связались с российскими властями с заманчивым предложением. Они отдают 200 000 долларов, а им взамен предоставляют возможность изучить, отснять, расковырять и прощупать один из экранопланов на базе в Каспийске. Стороны хлопнули по рукам, и сделка была успешно заключена.

Что такое экранопланы и на что они способны

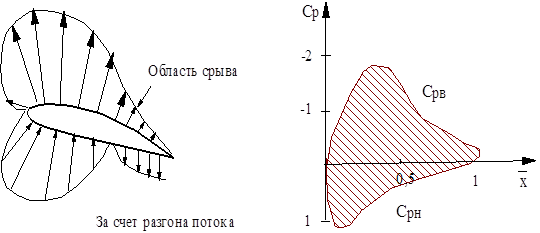

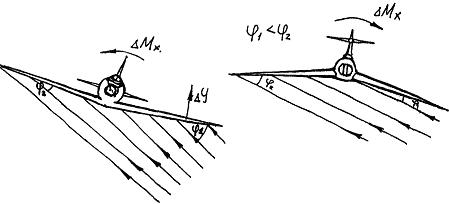

Перед тем, как мы поближе познакомимся с аппаратом «Лунь», который был уникален, совершим небольшой экскурс в историю. Для начала выясним, что из себя представляли экранопланы. Это категория летательных аппаратов, которые для полета используют так называемый эффект влияния земли. Во время движения над экранирующими поверхностями (лед, вода, снег) у подобных аппаратов происходит резкое увеличение аэродинамических характеристик и подъемной силы крыльев. Эффект влияния земли увеличивается по мере снижения скорости экраноплана и сокращения расстояния между ним и поверхностью. Не стоит недооценивать такие судна. Эти массивные аппараты, кажутся неповоротливыми, что на самом деле так и есть, потому что маневренность — не их конек, но они могут срываться с места в карьер и давать резкий старт.

Экранопланы способны развивать большую скорость до 400-600 и более км/ч, что кажется удивительным для такой грузной водоплавающей птички. Летают экранопланы только на сравнительно небольшой высоте всего в пару метров. Если бы вам когда-нибудь представилась уникальная возможность полетать на таком судне, то вы смогли бы полюбоваться разве что водной гладью или снежной пустыней на расстоянии вытянутой руки, а о видах с высоты птичьего полета пришлось бы забыть.

Вплотную разработкой аппаратов этого типа занимались только советские ученые. У наших конструкторов были на то веские основания, ведь у экранопланов масса достоинств:

Они гораздо безопаснее, чем обычные самолеты. При обнаружении неполадки, такое судно просто сбрасывает газ и садится на воду. Даже сильный ветер и волны, если аппарат летит над речкой, не станут помехой. Упасть с двухметровой высоты для экраноплана — все равно что взрослому человеку свалиться с детской табуретки, хотя он еще может отбить себе копчик, а вот для аппарата не будет никаких неприятных последствий.Расход топлива у аппаратов намного ниже, так как силовая установка работает в щадящем режиме. Экранопланы могут отправляться в длительные вылазки по вражеской территории и обходиться без дозаправки намного дольше, чем разведывательные самолеты.

Высокая скорость, о которой мы уже упоминали выше. Вы знали, что экранопланы могут летать намного быстрее, чем судна на подводных крыльях или более разрекламированные судна на воздушной подушке?У них было несколько двигателей, которые конструкторы разделили на две группы. При отказе одного из движков, которые входят в маршевую группу, их можно было легко компенсировать одним из двигателей из стартовой группы. Аппарат не терял ни в скорости, ни в маневренности и продолжал свой путь как ни в чем не бывало.По грузоподъемности такие аппараты превосходят самолеты.

Экранопланы могут стартовать с любой площадки. Приземление тоже можно осуществить даже в экстремальных условиях. Нет никакой нужды расчищать взлетно-посадочную полосу.Так как судна летают на расстоянии нескольких метров над землей, их передвижение сложно отследить через радары.Аппараты могут работать в любых условиях. В качестве экранирующей поверхности используется вода, заснеженная пустыня, ледяная гладь, бездорожье. Такой аппарат не застрянет на полпути, потому что дорогу завалило поваленными деревьями или противник взорвал мост.

Интересный эффект влияния земли был впервые детально изучен финским инженером, который смастерил необычные сани. В СССР над разработкой подобных летательных аппаратов трудились многие ученые, но настоящим «отцом» экранопланов стал Ростислав Алексеев — известный советский кораблестроитель, который был удостоен ряда престижных наград, в том числе и Сталинской премии за создание судна на подводных крыльях. Как вы уже и сами могли убедиться, у экранопланов был огромный потенциал, но, увы, работы над проектами были спешно свернуты, когда после развала в стране началась разруха, кадры начали «утекать», а идеи — продаваться за бесценок.

«Всё быстро замяли»

— «КМ» погиб в 1980 году. Информации в сети на этот счёт довольно мало. Что с ним произошло?

— Он как раз прошёл большой капитальный ремонт, это был его первый полёт. Я уже говорила, что перед каждым полётом составлялась таблица с центровкой, и мой отец, пока был жив, очень строго за этим следил. Он погиб в феврале 1980 года, а «КМ» разбился 13 декабря. Новый главный конструктор в основном больше занимался «Орлёнком», и старт, выход на экранный режим он хорошо знал именно по нему, а с «КМ» он на практике не сталкивался. А у «КМ» из-за его размеров был более длинный разбег. И была команда главного конструктора пилоту взлетать с коротким разбегом, как «Орлёнок». В результате «КМ» встал на попа.

- Экраноплан «КМ»

- vk.com

— Это как?

— Перпендикулярно к воде, то есть при взлёте корпус пошёл вверх и, грубо говоря, встал на хвост. У пилотов в аварийных ситуациях выработан инстинкт — чтобы не потерять высоту, нужно потянуть штурвал на себя, работать рулём высоты.

— То есть при взлёте пилот не смог поймать нужный момент, вовремя не прижался к воде — и дальше произошло крушение?

— Да, именно так. Точно так же, кстати, было и с «Орлёнком» после капитального ремонта. Почему-то после ремонта новые главные конструкторы не очень серьёзно относились к положению центра тяжести.

— Но ведь ошибка пилота тоже, видимо, имела место?

— Да, конечно. Я не могу назвать его неопытным пилотом, но он был достаточно самонадеянным. Он не очень прислушивался к советам и действовал так, как считал нужным. Но после случившегося всё очень быстро замяли. Жертв не было, «КМ» уже утонул, и досконально не стали разбираться, тем более что уж кто-кто, а этот корабль своё отслужил.

— Я не нашёл информации о попытках поднять его из воды, хотя глубина, как я понял, там не очень большая. Видимо, это напрямую связано с тем, о чём вы говорите, — желанием не устраивать разборок?

— Да, смысла поднимать его уже не было. Всё, что можно было, из него выжали, с причинами аварии тоже всё было понятно.

— То есть он и сейчас находится в том же месте?

— Да, но, конечно, в виде каких-то фрагментов. Я лично с одним из ведущих наших конструкторов летом 1981 года специально объехала всё побережье в поисках каких-то обломков. У меня есть фотография самого большого обломка, что мы нашли, — шайбы от крыла.

— Говорят, что он затонул не сразу, а как-то постепенно, чуть ли не в течение недели, благодаря чему и жертв удалось избежать?

— Не так долго, но не сразу. Никто не знает, сколько он точно оставался на плаву, фотографий практически нет. Есть одна недавно рассекреченная фотография, там уже, по сути, почти всё в воде.

— А откуда появилось прижившееся в СМИ название «Каспийский монстр»? Есть версия, что это западная пресса придумала, вольно интерпретировав аббревиатуру «КМ»?

— Есть такой ежегодный толстый справочник Jane’s, где собирается вся информация по военным кораблям. И в нём ещё тогда появился какой-то эскиз нашего «КМ» и было сказано, что в районе города Горький на воду был спущен какой-то непонятный аппарат и затем его доставили на Каспий. Они и придумали это название. Мы всегда его называли просто «корабль-макет».

проблема увеличения скорости на воде

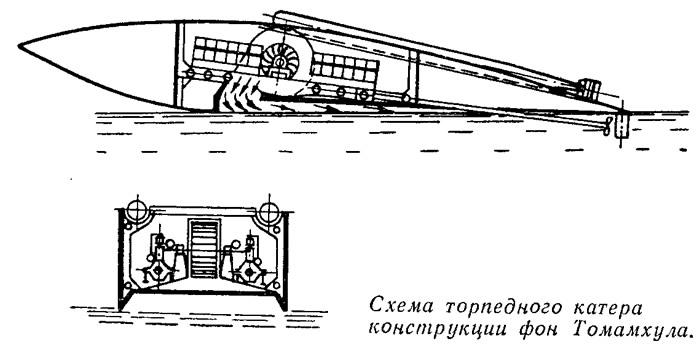

История началась в далекие 1930 годы, когда ученые центрального аэродинамического института решали проблему увеличения скорости на воде. Необходимость увеличения скорости подталкивала конструкторов к самым необычным инженерным решениям. Используя гидродинамические силы поддержания корабли стали поднимать над поверхностью воды, но большего эффекта удалось добиться с применением на судах подводных крыльев. Их родоначальником стал советский инженер Ростислав Алексеев, который впервые столкнулся с этой проблемой в Военно-морской академии. Концепция увеличения скорости настолько увлекла талантливого изобретателя, что он провалил экзамен по математике. Его отчислили, и он вернулся в родной город Горький, где продолжил изучение проблем скоростного флота во время учебы в политехническом институте. Ростислав Алексеев был увлечен одним — как поставить на подводные крылья боевые катера. Он был одержим этой идеей. Еще проходя обучение в политехническом институте, Ростислав Алексеев написал дипломный проект «Глиссер на подводных крыльях», ее он собирался применить на практике. Летом 1945 года Р. Е. Алексеев с коллегами спустил на воду первый катер «А-5». Он показал на испытаниях исключительную скорость более 37 узлов. Таких характеристик не имел тогда ни один советский боевой корабль на то время. Но после окончания второй мировой войны катер на подводных крыльях уже никого не интересовал. Сама идея его существования казалась абсурдной. В 1946 году чтобы добиться признания своего детища руководством страны, Р. Е. Алексеев отправился по Волге в Москву на опытном катере «А-5». Со стороны это могло показаться авантюрой, но только так, по мнению молодого инженера можно было заявить о себе. Бдительные органы арестовали нежданного гостя на скоростном катере, но через несколько дней слухи дошли до главного штаба ВМФ. На «задержанный» корабль прибыла высокая комиссия. Ростислав Евгеньевич Алексеев прокатил одного их адмиралов на своем катере и привел его в неописуемый восторг. Вскоре лаборатории Р. Е. Алексеева предложили участие в разработке серийного торпедного катера, в котором нуждался СССР. На него конструкторы впервые поставили подводные крылья.

В 1948 году в Севастополе состоялись первые испытания торпедного катера с подводными крыльями. В штормовых условиях он показал грандиозную по тем временам скорость — 43 узла. Даже сегодня этот показатель выше скорости малого ракетного корабля. В 1950 годах ВМФ СССР получил целую серию торпедных катеров проекта 123БИС. Теперь прибрежная зона была надежно прикрыта от кораблей НАТО, которые их классифицировали как класс судов «Komsomolets».

торпедный катер проекта 123 БИС

Технические характеристики торпедного катера проекта 123БИС:Длина — 18,7 м;Ширина — 3,4 м;Водоизмещение — 22,6 тонн;Дальность плавания — 242 мили;Силовая установка — два бензиновых двигателя «Paccard» общей мощностью 2200 л.с.;Скорость хода наибольшая — 48 узлов;Вооружение:Торпедные аппараты 450 мм — 2;Пулемет 12,7 мм — 4;Глубинных бомб типа «БМ-1» — 6;

Подводные крылья конструкции Р. А. Алексеева совершили революцию в мировом кораблестроении. Они увеличили скорость, дальность плавания и мореходность судов. Крылья стали устанавливать даже на малых противолодочных и ракетных кораблях. Советский военно-морской флот стал скоростным.

Заключение

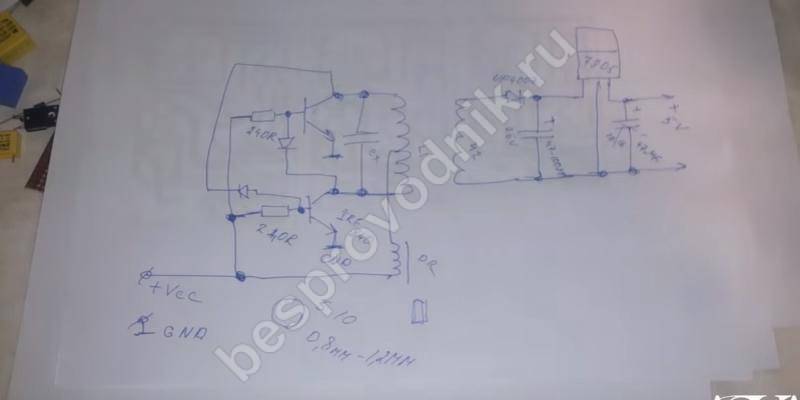

Буквально все демонстрируемые проекты — ничего не решают, тупо паразитируя на старой идее. Но ситуацию улучшить можно. Проблема экраноплана в устойчивости — значит, нужна компьютерная устойчивость. Самолётам это даёт существенную, в десяток процентов, экономию, а экраноплан это может просто спасти. Не только устранятся опасности, в разы упадут расходы на стабилизацию.

Да, это будет высокотехнологичный и дорогой аппарат, но он сможет летать. Если ещё и применить электро- или гибридную схему двигательной установки, может, удастся и проблемы коррозии порешать. Хотя, конечно, эрозия воздушных винтов, птички, лодки и особенно яхты с их высокими мачтами — никуда не денутся.

torgopt59.ru

torgopt59.ru